Perfumeファンが送るUST番組 あいすくり〜む第3回放送をしてきました

2013/11/03、Perfume 東京ドームライブからちょうど3年がたったこの日、「Perfumeファンが送るPerfumeファンのためのUST番組。あいすくり〜む」の第3回放送を行いました。

番組の詳細は: http://icecream.bobpp.jp/

あいすくり〜むとは

Skype でコメンテーターの皆さんをつないで遠隔地にいながらにして一緒にトークをするのをUstreamで放送するラジオ番組です。今回で3回目の放送になりました。

今回の放送

今回の放送では、

このようなテーマでトークしてもらいました。

放送アーカイブ

- Vol1: http://www.ustream.tv/recorded/40436360

- Vol2: http://www.ustream.tv/recorded/40441683

- Vol3: http://www.ustream.tv/recorded/40450626

見ていただいた皆様、コメンテーターとして参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。

あいすくり〜むの作り方

ここからはあいすくり〜むを放送するにはどういうことをしていく必要があるかということを書いていこうと思います。

内容に関しては、他の方にお任せしたい気持ちです。

基本のカタチ

あいすくり〜むには基本的な形があります。

マイクをミュートにした会話を聴くだけの Skype アカウントを用意して、その通話内容をすべて Ustream に載せれば放送する側の人間が喋ったことも簡単に放送に載せることができる。

これがあいすくり〜むの基本的な形になります。

(詳細は: BoBlog: Skype x Ustream を御覧ください)

前回の反省点

1年前の放送で色々問題点が見えていました。

- Skype と BGM をうまく音量調整して流すのが現状の設備だけだと大変

- 画面に出す内容が適当

- コメンテーターを出すとか

- 放送中に Tweet を拾ってトークに反映させたいが、 Tweet を拾うことで忙殺される

- 読み上げるのはパーソナリティで、パーソナリティが自分の判断で読み上げるのは決めたいので同時並行で行う必要があるがどう見ても大変

今回はこの問題をクリアして臨みたい。これは最低条件だと考えていました。

ミキサー導入

まず、USB ミキサーの導入を決めました。

今回用意したのはこのミキサーです。

BEHRINGER / ベリンガー XENYX 302USB ミキサー

- 出版社/メーカー: BEHRINGER

- メディア: エレクトロニクス

- 購入: 1人 クリック: 17回

- この商品を含むブログを見る

- これを USB で配信用の PC に接続し、Skype の音声出力を "USB Audio Codec" にし、ミキサーの USB チャンネルを通るようにし

- ミキサーの LINE/USB の FROM を USB PLAY に設定

- TO を MAIN MIX に設定

- マイク入力に BGM 再生用の iPad mini を接続し

- MIC 側、LINE/USB 側の音量を調整し

- Ustream Broadcaster の音声入力にも "USB Audio Codec" を選択する

これで、Skype の音声 + BGM を Ustream に載せることが出来るようになりました。

また、音量の調整も片方だけ上げたり下げたりするのも簡単になりました。

あと大きいのが、ミキサーの LINE/USB の TO を PHONES に設定すれば、ミキサーからつないでるヘッドフォンには音は流れるが、放送には流さないといったことも可能になり、コメンテーターの交代の対応をスムーズに行うことが出来ました。

ScreenCaster 開発

続いて、画面に出す内容を極力簡単に切り替えれるようにしようと考えました。

出したい内容としては、

- 放送開始予告

- 今日のテーマ一覧

- Hash-Tag の告知

- 放送中テーマのコメンテーターの表示

- 放送中気になった Tweet を表示

これらを簡単な操作で切り替えれるようにするいうのを目標にしました。

そこで、 https://github.com/bobpp/icecream-screencaster こんなものを作りました。

これは、コマンドラインで表示したい内容を指定すればブラウザ上の画面が自動で変更されるというものです。

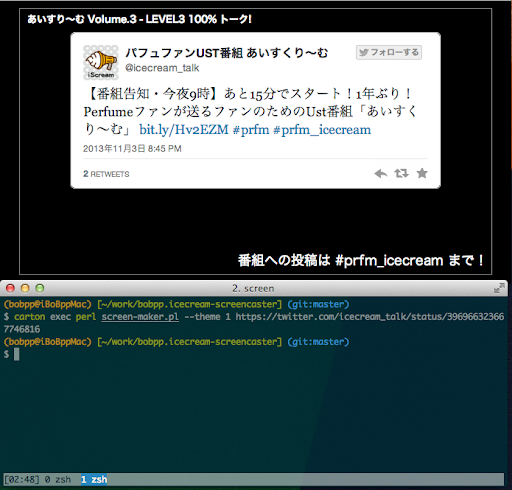

こういう画面だったのを、Tweet URL を打ち込んでやると、

画面が自動的に更新され、Tweet が表示されます。

セットアップの仕方は README.md を見てもらえればよいかと思いますが、screen-maker.pl が html の生成を行うと Guard がそれを検出し、LiveReload の仕組みを使ってブラウザの上のページの自動的な更新を行っています。

あとは、Ustream Producer + Desktop Presenter で画面の領域をずっと映していれば、番組中に必要な画面表示は常にワンコマンドで提供が可能という状態を作り出しました。

また、これをコマンドラインで提供したことにより、配信用のマシンに ssh 出来れば配信担当者以外による画面の更新が可能になりました。

ケータイ大喜利方式

また、放送中にソーシャルストリームに流れた Tweet を効率よく拾って放送に反映させるために、NHK のケータイ大喜利と同じ仕組みで、Tweet を拾うコストを分散させることにしました。

- まず、この番組用の Pocket アカウントを準備し、運営メンバー間で共有する。

- そして運営メンバー数名で放送中のソーシャルストリームを見て気になる Tweet があれば、それを Pocket にいれていく。

- メインパーソナリティが、Pocket に入った Tweet を見て、放送に使いたい Tweet を決定し、screen-caster に Tweet の URL を送る。

こうして、紹介すべき Tweet をある程度厳選した中から選べるようになり、メインパーソナリティの負荷軽減が出来たと思います。

今回の制約

また、今回この放送を広島でやろうという案が出ました。

元々広島旅行をしたいというのもありましたが、記念すべき10周年ライブが行われた 11/3 に、3人の地元である広島で Perfume について語り合う。粋ではあります。

しかし、このプランにはひとつ大きな問題があります。

ネットワーク帯域を大きく利用する仕組みのため、ホテルのネットワーク環境に放送の品質が依存し、ホテルのネットワーク環境が直前まで読めない。そして品質はそこまで高くないだろうと推測できるということです。

自宅であれば、ネットワーク品質はある程度推測がつく上にある程度の品質が担保できることが分かっているため、なにも気にせず番組を放送することが出来たのですが、この問題をクリアしないと現地についた結果放送できないという事態が起き得ます。

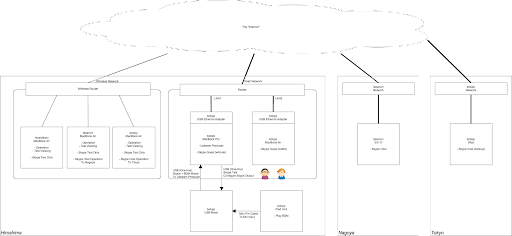

ネットワーク構築戦略

上記の制約に立ち向かうためにいくつか戦略を定めました。

- 放送に直接影響しないものはホテルのネットワークから逃がす

- 放送の中で最も帯域を使う Skype のホストは自宅のパソコン、ネットワークに逃がす

これらを行うことで、ホテルのネットワークが貧弱でもある程度の放送は可能なのではというふうに考えていました。

ネットワーク設計

これらを考慮し、最終的な設計は、

このようになりました。

バックアップにつぐバックアップ

また、外出先なので、極力持っていくものは減らしたいわけですが、色々なバックアッププランを練りました。

- Skype HOST が出来るマシンは二拠点に分けて用意する

- ケーブル類は予備を用意する

- PC の予備は持たないが1台死んでも最悪放送を続行可能と判断できる台数は用意する

などなど。結局これらがほとんど大活躍しました。不思議なものです。

これらを当日設定する

当日はこの事前設計したものを、接続したりテストしたりして本番を迎えました。自分がやった作業としては詳細としては、

- 設計通りに配線する

- 配信用とスタジオからしゃべる用のマシンと遠隔地の Skype Host マシン間で通話テストを行う

- 配信用マシンで Screen-Caster, Skype, Ustream Producer, iTerm を使いやすいように並べる

- スタジオからしゃべるマシンを Skype だけにする

- 実際に BGM / Skype を量した状態で放送してみて、音量の確認

- メインパーソナリティーが使うマシンと Screen-caster の接続テスト

- コメンテーター同士をつないで会話のテスト

- Ustream 画面の修正

記憶が確かならコレくらいを放送開始までにやりました。

あとはコメンテーターの皆様と画面を見てくれている視聴者の皆様次第+遠隔地のSkype HOSTマシンとこちらのネットワーク環境が生きてくれることを大いに祈って放送を開始させました。

まとめ

まず、運営を手伝ってくれた、@Notridfcchi, @takanon, @hcaaabok, @kokubucamera (敬称略)、みなさん本当にありがとうございます。

おかげさまで、良い放送ができたんじゃないかと思っています。

もちろんコメンテーターをしてくれたみなさん、そして放送を見てくれたみなさんにも大感謝です。みなさんが居ないと放送は成り立ちませんでした。

そして、あいすくり〜むはこのくらいの技術で構成されています。技術と言っても特に難しいことはしていなくて、とても簡単な仕組みで動いています。

似たような放送で、楽しい放送をやってくれる方が出てくれることを期待して、このエントリは閉じたいと思います。